鼻尖形成術

鼻先を綺麗にする「鼻尖形成術」。

鼻尖形成術は鼻先に軟骨を移植することによって、鼻先を高くしたり長くしたりする手術です。

鼻先を綺麗にする鼻尖形成術 目次

- 鼻尖形成によって得られる変化

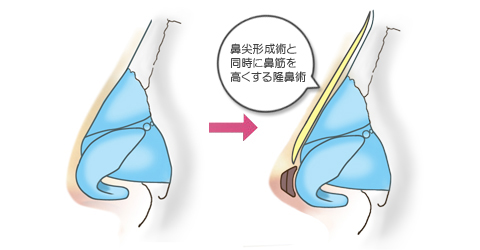

- 鼻尖形成術は隆鼻術と併せて行うことが多い

- 鼻尖形成術の切開

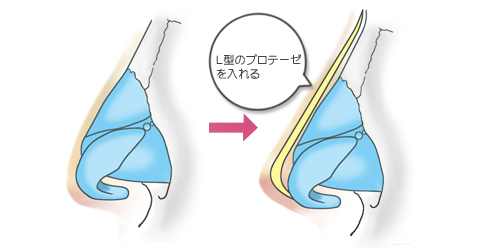

- L型のプロテーゼとの比較

- 鼻尖形成の限界

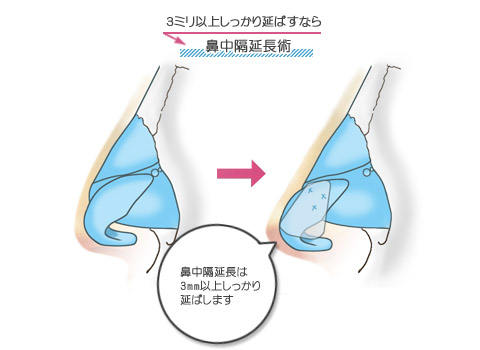

- 鼻中隔延長術と比較

- 鼻尖形成に使用する軟骨

- 鼻尖形成のトラブルと対応策

鼻尖形成によって得られる変化

鼻先に高さが足りない、鼻先に長さが足りないといった悩みに対応するために鼻先の皮膚の下に軟骨を移植するのが鼻尖形成術です。

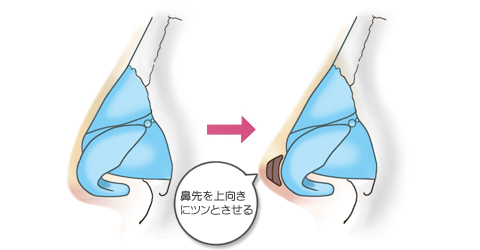

- 鼻先を上向きにツンとさせる

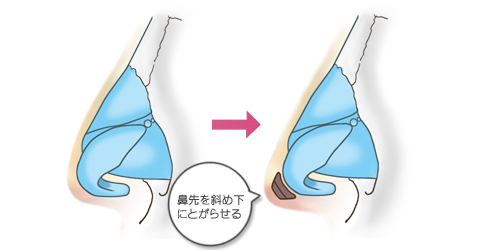

- 鼻先を斜め下にとがらせる

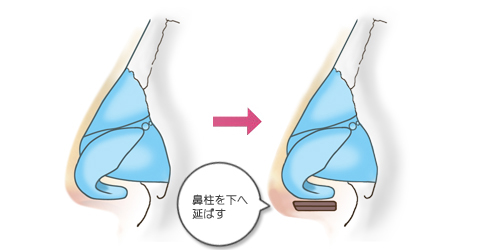

- 鼻柱を下へ延ばす

鼻先をやや上向きにツンとさせるためには、軟骨を鼻尖のやや上方に入れます。

鼻先を斜め下にとがらせるには、鼻尖のやや下方に軟骨を入れます。

鼻柱(鼻の穴と穴の間の部分)を下方に下げるには、鼻尖ではなく鼻柱部分の皮膚の下に軟骨を移植します。

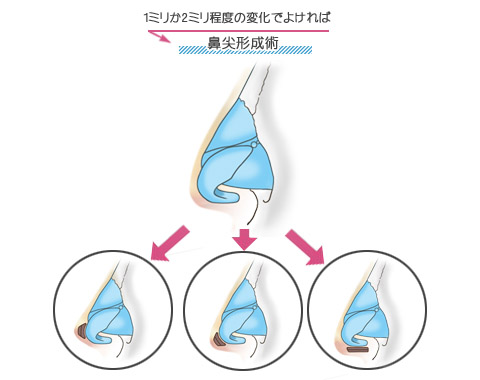

高くと長くしたいと言っても、それが1ミリか2ミリ程度高く、あるいは長くなれば十分という患者さんに鼻尖形成術は適しています。

しかし、3ミリ以上しっかり延ばさなければならない患者さんには鼻中隔延長術が必要になります。

鼻尖形成術は隆鼻術と併せて行うことが多い

鼻筋が通っていて、鼻筋の高さに比べて鼻先の高さだけが物足りないという患者さんには鼻尖形成だけを単独で行うのがよいでしょう。

しかし、こういったケースはそれほど多くありません。

鼻先の高さが足りないと、鼻筋の高さも物足りないことが多いものです。そのため多くのケースでは、鼻尖形成術と同時に鼻筋を高くする隆鼻術も必要になります。

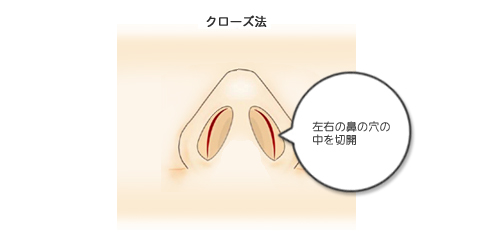

鼻尖形成術の切開

原則としてクローズ法で手術を行います。ただし、鼻尖軟骨と移植軟骨を直接見ながら縫合固定ができるように、左右の鼻の穴の中を切開します。

鼻尖の皮膚と軟骨も広い範囲で剥離しますので、術後に鼻先に腫れを生じます。腫れが早く収まるように術後1週間はギプスで圧迫固定します。

1週間後にギプスを外した時には目立った腫れはありませんが、皮膚にむくみが残りますので、鼻先が太く感じます。

むくみが完全にとれるには4,5ヶ月かかります。

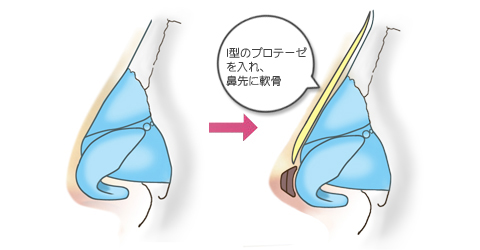

L型のプロテーゼとの比較

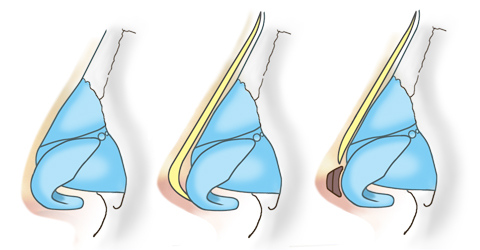

鼻筋にあわせて鼻先も高くするためにL型のプロテーゼを入れるという方法があります。

L型のプロテーゼを入れる隆鼻術は鼻先をツンとさせながら鼻筋を通すことができる非常に便利な手術法です。

これに対し、鼻筋にはI型のプロテーゼを入れ、鼻先には軟骨を入れて高くするという方法があります。

どちらの方法でも、おそらく同じ形の鼻を作ることできるでしょう。

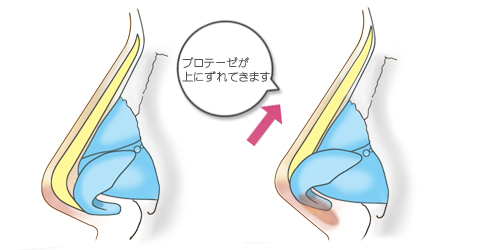

L型のプロテーゼの問題点

L型のプロテーゼの問題点は、鼻先の皮膚に押されてプロテーゼが頭側にずれて行きやすいことです。

手術直後はよいのですが、半年、1年と経過していく間にプロテーゼが上にずれてきます。そうなると、鼻先が希望の位置より上に上がってしまい、鼻の穴が上を向いてしまいます。

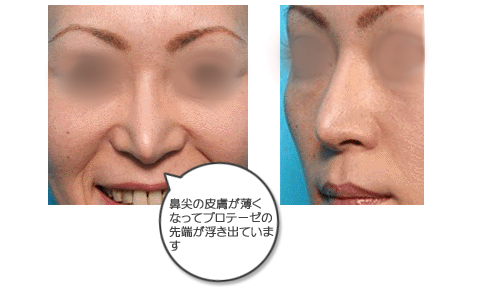

また、反対にプロテーゼの圧力で鼻先の皮膚が突っ張って、だんだん薄くなります。

皮膚や周りの組織にかかる緊張が強くなるとバイ菌がつきやすくなります。

バイ菌がついた(感染)のをそのままにしておきますと皮膚が破れてプロテーゼが飛び出すという事態を招きます。

これに対し、自分の組織(軟骨)を使った鼻尖形成術ではばい菌がつく危険が少なく、皮膚が破れるようなことは起こりません。

鼻尖形成の限界

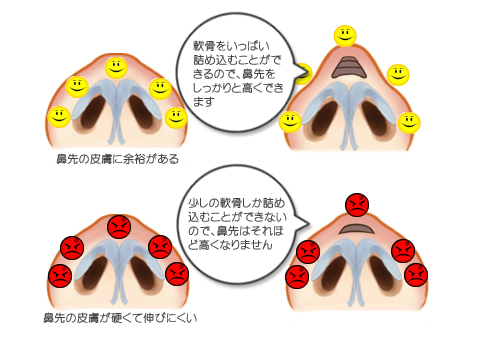

鼻尖の皮膚の余裕と鼻尖の軟骨の強度によって、鼻先を高くできる限界は決まっています。

皮膚の余裕

鼻先は鼻先の軟骨の上に脂肪と皮膚が被さっています。鼻先の軟骨と皮膚の間に軟骨を詰め込むと、鼻先の皮膚がふくらみ、鼻先が高く、長くなります。

鼻先の皮膚に余裕があれば軟骨をいっぱい詰め込むことができますので、鼻先をしっかりと高くできます。

しかし、鼻先の皮膚が硬くて伸びにくい、鼻が小さくて皮膚に余裕がないといった場合は少しの軟骨しか詰め込むことができませんので、鼻先はそれほど高くなりません。

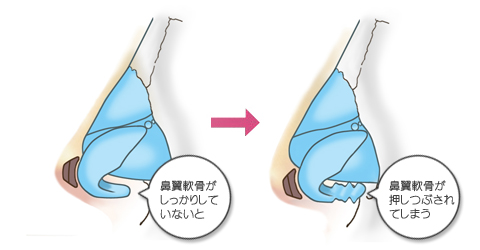

鼻尖軟骨の強度

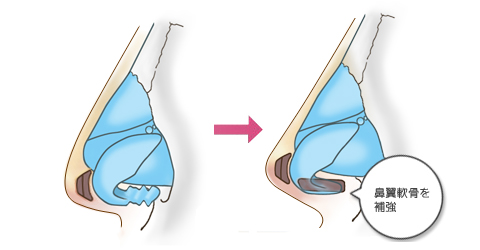

鼻尖形成術では鼻先に移植した軟骨は鼻翼軟骨(元々の鼻先の軟骨)によって下から支えられています。

鼻翼軟骨がしっかりしているケースでは、3ミリの軟骨を移植すれば3ミリだけ鼻先を高くすることができます。

鼻翼軟骨がしっかりしているというのは、軟骨が太くて厚く、軟骨に硬さがあるということです。

これに対し、細く、薄く、そして、軟らかい軟骨は強度がありません。鼻翼軟骨がしっかりしていないと、鼻先に軟骨を移植しても、鼻翼軟骨が押しつぶされてしまい、鼻先を高くすることはできません。

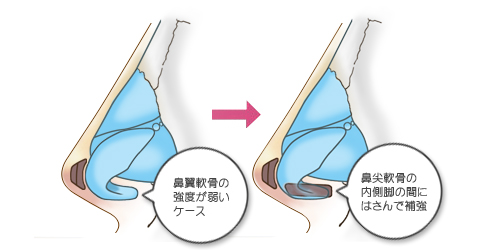

従って、鼻翼軟骨の強度が弱いケースでは耳から採取した軟骨を添え木のように左右の鼻翼軟骨の間に挿入して、鼻翼軟骨を補強したうえで先端に軟骨を移植します。

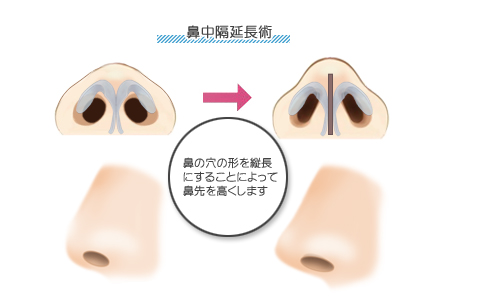

鼻中隔延長術と比較

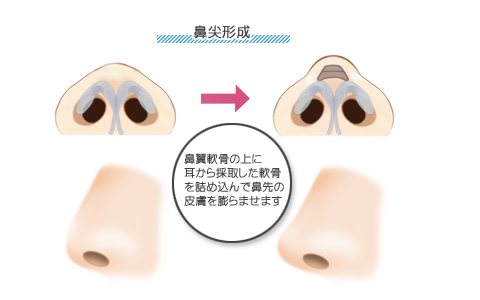

鼻尖形成では鼻翼軟骨の上に耳から採取した軟骨を詰め込んで鼻先の皮膚を膨らませます。

この場合は、鼻の穴の形は変わらず、鼻の穴の上の皮膚の部分が大きくなることによって鼻先の高さが高くなります。

鼻中隔延長術では、鼻の穴の形を縦長にすることによって鼻先を高くします。鼻中隔延長術は鼻尖形成術より鼻先を高くすることができます。

また、鼻中隔延長術では鼻先の皮膚に余裕のないケースでも鼻先を高くすることができますし、鼻先の皮膚が突っ張ることもありません。

鼻先を1ミリか2ミリ程度高く、あるいは長くなれば十分という患者さんに鼻尖形成術をおすすめします。しかし、3ミリ以上しっかりと高くしたい、長くしたいと希望される患者さんには鼻中隔延長術が必要になります。

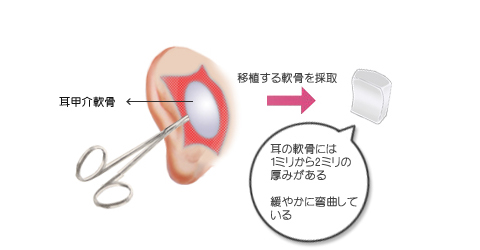

鼻尖形成に使用する軟骨

移植する軟骨は基本的に耳から取ってきます。耳の裏側の皮膚を切開して、耳の軟骨の一部分を採取します。

採取した軟骨は再生しませんが、耳が変形することはありません。

耳の軟骨には1ミリから2ミリの厚みがあり、ほどよく軟らかいため、メスで簡単に削ることができます。

また、緩やかに弯曲しているため、なめらかにカーブした鼻先の輪郭を作るのに適しています。

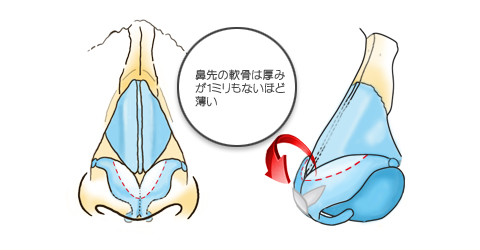

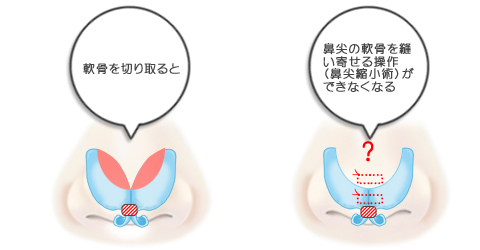

もう一つの選択肢として、鼻先の軟骨の一部を切り取って。先端部分に移植するという方法があります。

しかし、ヴェリテクリニックでは鼻先の軟骨を用いる方法は余りおすすめしておりません。

というのは、鼻先の軟骨は厚みが1ミリもないほど薄いため、ボリュームが足りないからです。

また、軟骨をたくさん切り取ってしまうと残った鼻先の軟骨が弱くなってしまいますし、鼻尖の軟骨を縫い寄せる操作(鼻尖縮小術)ができなくなってしまうからです。

鼻尖形成のトラブルと対応策

鼻尖形成のトラブル

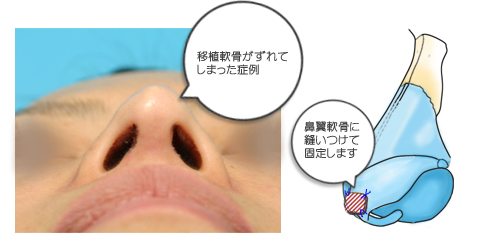

- 移植した軟骨がずれる

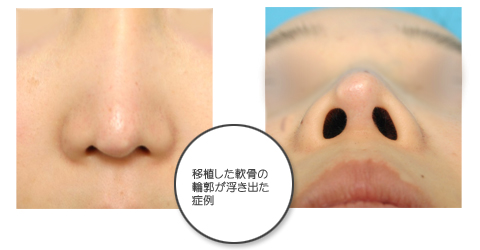

- 移植した軟骨の輪郭が浮き出る

- 鼻尖が思ったほど高くならない

- 鼻尖が上を向いてしまう

トラブルの対応策

移植する軟骨は盲目的に詰め込むのではなく、位置を確認しながら鼻先に皮膚の下に入れる必要があります。

さらに、移植軟骨がずれないように鼻翼軟骨に縫いつけて固定します。

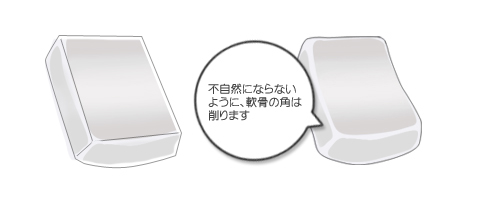

移植する軟骨は希望する鼻先の幅や大きさやカーブにあわせて削り、形を整えなければなりません。

鼻先をシャープにするために耳の軟骨を移植してもらったら、かえって鼻先が丸く大きくなってしまったといってヴェリテクリニックに相談に来られる患者さんがいらっしゃいます。そういったケースの修正術をしてみますと、鼻先に幅1センチ以上もある軟骨が入っています。

鼻尖の軟骨の幅を8ミリ以上にする必要はありません。シャープな鼻先を作るには、幅5ミリ前後がよいでしょう。

半年から1年経過すると移植した軟骨の角が白く浮いてくることがあります。無理に鼻先を角張らせようとして角のあるまま軟骨を移植するとそうなります。

やはり、不自然にならないように、軟骨の角は削ります。さらに、移植した軟骨と鼻尖軟骨のつなぎの部分に段差ができないように縁を削ります。

それから、鼻尖に変に角張った輪郭にならないように移植軟骨には緩やかなカーブを持たせます。

土台となる鼻尖軟骨の強度が弱いと、その上に軟骨を移植しても鼻先が沈み込んで高くなりません。

それを避けるために鼻翼軟骨の間に軟骨を挿入して補強します。

軟骨を間違えて鼻先の上の方に入れてしまいますと、鼻先が上を向いた印象になります。

もっと注意が必要なのは、鼻柱を下に下げるために手術をする場合です。

鼻柱だけを下に延ばし、鼻尖をそのままにしておくと、相対的に鼻尖が上に上がったような印象になります。

この変化が好ましい鼻の人も希にいらっしゃいます。しかし、ほとんどのケースでは、鼻柱を下に下げるときは鼻尖も併せて下に延ばすのがよいでしょう。

ヴェリテクリニックが選ばれる理由

形成外科を経験した医師のみが在籍

ヴェリテクリニックには、形成外科での豊富な経験を積んだ医師のみが在籍しています。

中でも、大学病院などで形成外科を専門とする医師が多く所属する、日本美容外科学会の厳しい基準をクリアし、「専門医」として認定された医師も在籍しております。

この「専門医」は、学会の正会員の中でも限られた医師だけが認定される資格です。

また、ヴェリテクリニックでは、患者様によりご満足いただける医療を提供するため、医師同士が積極的に意見を交わしながら、常に技術と知識の向上に努めています。

他院修正もおまかせ

ヴェリテクリニックでは、過去に美容整形手術を受けたものの、結果にご満足いただけなかった方へのサポートにも力を入れております。

特に、修正手術を得意分野の一つとしており、他院では対応が難しいとされるケースや、症例数の少ない特殊な手術にも可能な限り対応いたします。

実際に、仕上がりに納得できなかった方の修正手術や、医師の高度な技術が求められる困難なケースのご相談・施術実績も多数ございます。

一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な専門医が丁寧にカウンセリングを行い、最適なご提案をいたします。

安心のアフターケア

ヴェリテクリニックでは、術後の検診を丁寧に行い、手術部位のトラブルを未然に防ぐことはもちろん、ダウンタイム中の不安やご質問にも、誠実に対応しております。

「今の状態は問題ない?」「腫れはいつまで続くの?」といった、ちょっとした疑問でも構いません。どんなご相談にも、医師・スタッフが寄り添いながら、安心していただけるようきめ細やかにサポートいたします。

手術が終わってからが本当のスタートです。術後の経過をしっかり見守りながら、患者様が「このクリニックにしてよかった」と心から感じられるよう、責任をもってフォローいたします。

カウンセリングのみのご来院も大歓迎!

ヴェリテクリニックでは、患者様がご自身の意思で安心して治療をお選びいただけるよう、丁寧なカウンセリングを大切にしております。

まずは理想やお悩みをじっくりとお聞きし、施術の可能性だけでなく、リスクや限界についても正確にお伝えいたします。

そのうえで、患者様の状態をしっかりと確認し、無理のない最適な治療プランをご提案させていただきます。