眼瞼下垂~第2章 : 眼瞼下垂の3つのタイプ

さて、眼瞼下垂はまぶたが黒目の上まで持ち上がらない状態のことです。

眼瞼下垂はその原因によって3つのタイプに分類できます。簡単にその3つを説明します。

眼瞼下垂~第2章 : 眼瞼下垂の3つのタイプ 目次

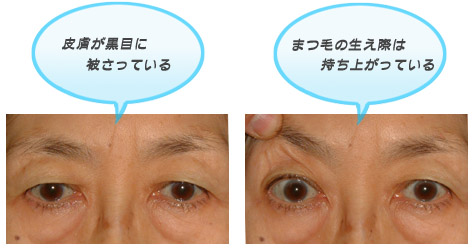

皮膚のたるみタイプ

皮膚たるみタイプというのは、まぶたの皮膚がたるんで垂れ下がっている状態です。

このタイプではまぶたを持ち上げる力は十分ありますので、まつ毛の生え際は黒目の上まで持ち上がっています。

しかし、たるんだ皮膚が垂れ下がって黒目にかぶさるため、前方が見づらくなります。

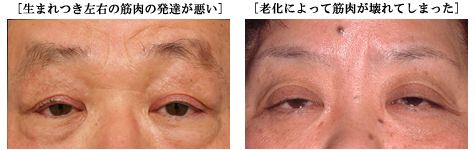

筋肉が弱っているタイプ

次に、筋肉が弱っているタイプですが、ここで問題となっている筋肉はぶたを引き上げる働きをする筋肉(眼瞼挙筋)のことです。

その筋肉の動きが弱すぎるため、まぶたを持ち上げることができません。このタイプではまつ毛の生え際が黒目の上まで上がりません。

筋肉が弱くなった原因は、生まれつき筋肉の発達が悪いものと老化によって筋肉が壊れてしまったものとがあります。

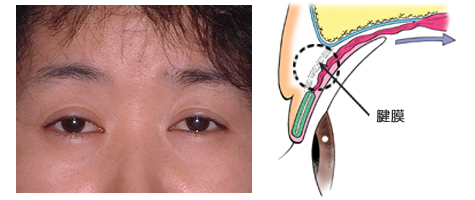

筋肉とまぶたの連結がゆるんだタイプ

最後の筋肉とまぶたの連結が緩んだタイプというのは、筋肉とまぶたの連結部分がゆるんでしまったため、筋肉の力がまぶたに上手く伝わらなくなったものです。

先ほどの筋肉が弱ったタイプとは違って、筋肉の動きには問題がありません。まぶたを持ち上げるように筋肉がいくら力を入れても、その力がまぶたに届かないわけです。

結果としては、先ほどのタイプと同様に、まぶたの動きが悪く、まつ毛の生え際が黒目の上まで上がりません。

3番目の連結が緩んだタイプは腱膜性眼瞼下垂と呼ばれています。腱膜というのは筋肉とまぶたを連結する部分です。

腱膜性眼瞼下垂というのは、すなわち、筋肉とまぶたのつながりがゆるんでしまったために目が開きにくくなった状態です。

3番目のタイプ(腱膜性眼瞼下垂)も老化によって起こります。

しかし、それだけではありません。10代~30代の人たちの中にも、腱膜がゆるんでいる人が意外に多いことがわかってきました。

特に、夜更かしをする・涙もろい・花粉症・女性・コンタクトレンズをする人に起こりやすい傾向があります。

なぜかと言いますと、これらに共通する“目をこする”という行為が、まぶたと筋肉の連結部分をすり切らせてしまうからです。

第3章は「眼瞼下垂 皮膚のたるみタイプの治療法」です。

眼瞼下垂は原因によって3つのタイプに分けることができます。第3章では、皮膚のたるみタイプの治療法の解説です。

ヴェリテクリニックが選ばれる理由

形成外科を経験した医師のみが在籍

ヴェリテクリニックには、形成外科での豊富な経験を積んだ医師のみが在籍しています。

中でも、大学病院などで形成外科を専門とする医師が多く所属する、日本美容外科学会の厳しい基準をクリアし、「専門医」として認定された医師も在籍しております。

この「専門医」は、学会の正会員の中でも限られた医師だけが認定される資格です。

また、ヴェリテクリニックでは、患者様によりご満足いただける医療を提供するため、医師同士が積極的に意見を交わしながら、常に技術と知識の向上に努めています。

他院修正もおまかせ

ヴェリテクリニックでは、過去に美容整形手術を受けたものの、結果にご満足いただけなかった方へのサポートにも力を入れております。

特に、修正手術を得意分野の一つとしており、他院では対応が難しいとされるケースや、症例数の少ない特殊な手術にも可能な限り対応いたします。

実際に、仕上がりに納得できなかった方の修正手術や、医師の高度な技術が求められる困難なケースのご相談・施術実績も多数ございます。

一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。経験豊富な専門医が丁寧にカウンセリングを行い、最適なご提案をいたします。

安心のアフターケア

ヴェリテクリニックでは、術後の検診を丁寧に行い、手術部位のトラブルを未然に防ぐことはもちろん、ダウンタイム中の不安やご質問にも、誠実に対応しております。

「今の状態は問題ない?」「腫れはいつまで続くの?」といった、ちょっとした疑問でも構いません。どんなご相談にも、医師・スタッフが寄り添いながら、安心していただけるようきめ細やかにサポートいたします。

手術が終わってからが本当のスタートです。術後の経過をしっかり見守りながら、患者様が「このクリニックにしてよかった」と心から感じられるよう、責任をもってフォローいたします。

カウンセリングのみのご来院も大歓迎!

ヴェリテクリニックでは、患者様がご自身の意思で安心して治療をお選びいただけるよう、丁寧なカウンセリングを大切にしております。

まずは理想やお悩みをじっくりとお聞きし、施術の可能性だけでなく、リスクや限界についても正確にお伝えいたします。

そのうえで、患者様の状態をしっかりと確認し、無理のない最適な治療プランをご提案させていただきます。